初物の魔力

日本人は初物好きといわれます。確かに私たちは食料品店に並ぶ初物を目にするだけで新しい季節の訪れを感じます。この初物、昔から珍しいものとして扱われ、食べると長生きできるとまでいわれてきました。今回はこの初物について調べてみました。

初物七十五日

“はつものしちじゅうごにち”ということわざをご存知ですか。初物を食べると寿命が75日のびるという意味があります。

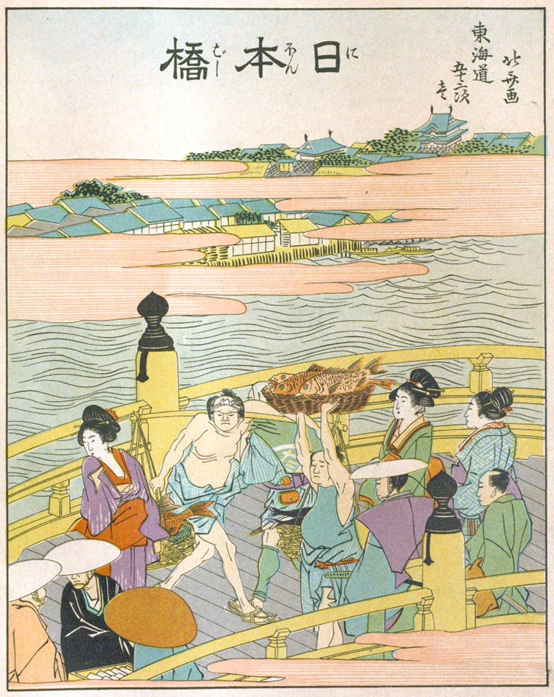

初物とは、実りの時期に初めて収穫されたものやシーズンを迎えて初めて水揚げされた魚介などのことをいいます。有名なものでは「初カツオ」や「新茶」などがあります。

昔の人は、初めて収穫されたものは生気が溢れ、それを食べることによって新たな活力を得ることができ、長生きできると考えたのでしょう。物流が盛んに行われるようになった江戸時代から人々は競って初物を求めるようになったようです。

七十五日寿命がのびるといわれるようになったのも江戸時代、奉行所でのあるエピソードから言われるようになったという説があります。

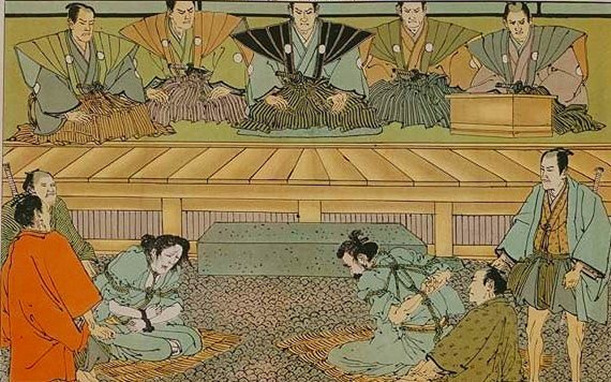

当時、死刑囚に対して町奉行は最後の温情として「食べたいものがあれば何でも与える」という決まりがあり、ひとりの死刑囚が季節外れの食べ物を所望しました。

現在のように一年中手に入れることができない時代ですから、その食べ物はどこを探してもの見つかりません。だからといって決まりを守らないわけにもいかず、初物が出回るのを待つことになりました。

結果、死刑囚は七十五日生きのびることができました。一日でも長く生きるために死刑囚が知恵を働かせたという落語のような話です。

初物は東を向いて笑って食べる?

関西地方の風習で、初物を食べるときは、東を向いて笑って食べると良いといわれています。

これは江戸時代に関西の人々が「初物を江戸より先に食べたぞ!」という自慢なのだそうです。

一方、江戸やそれより東の地域では「西を向いて笑って食べる」といわれているそうです。

これは「初物を関西より先に食べたぞ!」という自慢なのだそうです。

関西人と関東人、どれだけ競争意識強いんだと思わず笑ってしまいますね。

初物といえば「初カツオ」をイメージする人が多いと思いますが、この初カツオ、まさに18世紀江戸の大店の旦那衆の格好のターゲットだったようです。

文献によれば、当時初ガツオ一尾の値段が二両三分(約16万円)とかなり高額で取引されていたそうです。

旦那衆は希少な初カツオを入手するとお客を招き、初カツオを囲んで盛大な宴会を催したのだそうです。

とはいえ、カツオは走りが早く(鮮度が落ちるのが早い)、初カツオの一時をすぎると、すぐに値崩れし、庶民でも買うことができたため、旦那衆は、初カツオの中でも一番ものを競って買い漁ったのだそうです。

まとめ

初物を競って入手しようした江戸時代と違い、一年を通して新鮮な食材が手に入る現代。

とはいえ、店頭に山盛りに積まれた野菜やフルーツ、「今が旬」とPOP表記された魚など、スーパーに行ってその品揃えを見れば、旬の食べ物がひと目でわかるほど、日本人は「旬」に敏感です。

それを誰よりも早く味わいたい「初物」。

これも四季があるからこそ、発展し受け継がれてきた、日本の食文化なのですね。

この記事へのコメントはありません。