江戸時代はビジネスの教科書

Uber Eatsで有名なデリバリーサービスや米国IT企業のGAFAMの躍進、電子決済や仮想通貨など、コロナ禍を機会にして、様々な新たなサービスやビジネスが生まれ、成功を収めています。これだけ商品やサービスが溢れていたら、新しいアイデアなんて浮かばないよ!とお嘆きのあなた、今流行している斬新なアイデアビジネスも実は、昔々、誰かが思いついていたものかしれません。

宅配サービスは江戸の常識

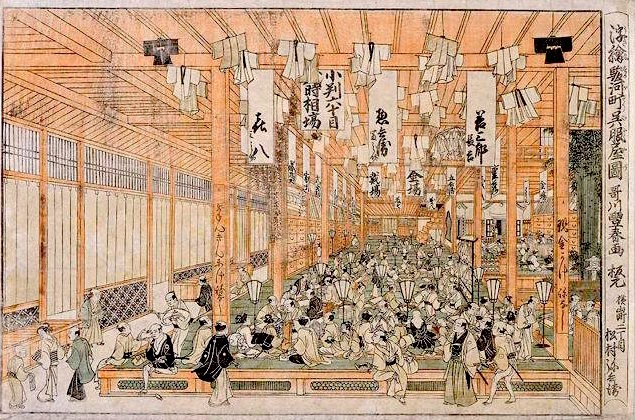

誰もがインターネットで通販や宅配サービスを便利に使える時代ですが、実は江戸時代の買い物もわざわざ店に出向くことがあまりありませんでした。 江戸時代の物売りは、得意先の居宅に出向き、商品の見本を見せて、注文を聞いて届けるのが普通でした。代金の支払いは掛け売り、つまりツケが常識で、盆暮れか節季に店の者が集金に回りました。お客は後払いなのでついつい多めに商品を買ってしまうこともあったようです。ただ、掛け売りをするのは信頼できる馴染みの客に限っていたようで、新しい客や支払い能力のなさそうな客には現金一括払いを求めていました。身分の高い武家でも財政が傾いている武家では高額な掛け売りは断られていたそうです。

そんな中、あの「お主もワルよのぅ」でおなじみの越後屋、三井越後屋呉服店の三井高利という商人が頭角を表します。彼は、これまでの買い物スタイルを変え、お客が店に来て、定価・元気位で買う「現金掛け値なし」をスタート。一反単位ではなく、お客がほしい分だけ売りました。現金販売なら取りっぱぐれがないので価格も安めに設定。お客が欲しい量だけ、安く買えるということで大繁盛。ついには幕府御用達の呉服店として栄えました。いうまでもなくこの店が百貨店・三越の前身です。

百円均一の元祖

今や路面店の他にもスーパーやショッピングモールでも人気の百円均一店。ちょっとした買い物や品質やブランドにこだわりがない商品なら品ぞろえも豊富で何より安さが魅力です。

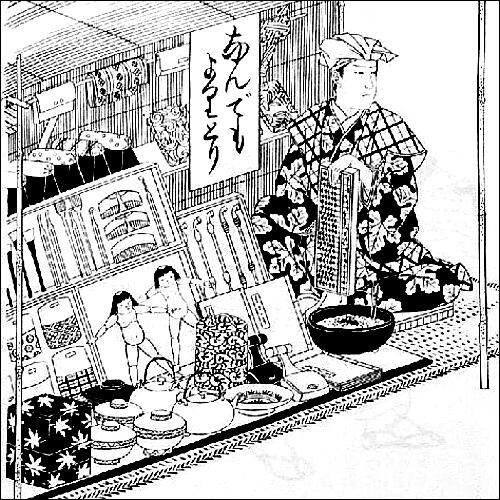

この均一店のルーツも江戸時代にありました。それは京保八、九年(1723、1724年)の十九文均一店です。好評だったらしく三十八文・十九文・十三文均一の店が登場し、これらの店は諸色均一商店と呼ばれていました。

十九文均一店では木櫛、三つ櫛、離し櫛など女性物の小間物類を掛け値なしの現金販売を行ったことが評判を呼び、店は江戸中に広まりました。

取り扱う品は、小刀、はさみ、糸類、将棋の駒、三味線道具、鼻紙入れ、盃、塗り物、煙管、剃刀、人形、墨、筆など日用品から趣味のものまで様々。 まだ機械による大量生産のできなかったあの時代に品揃えよく店が繁盛することができたのは、その安定供給をささえた下級武士たちの手内職によるものだといわれています。

まとめ

掛売りから現金掛け値なしへ 訪問販売から店売りへと 江戸時代260年間にも商売の形は変わってきました。でも、その変化は、お客が何を求めているかを考え生まれた変化。先人たちが時流を読み、当時はタブーと言われるような画期的なアイデアを実現したからこその結果です。江戸時代は興味深いサクセスストーリーの宝庫です。また機会があれば、皆さんにご紹介したいと思います。

この記事へのコメントはありません。