<ヒット商品考察>三方良しのビジネスモデル

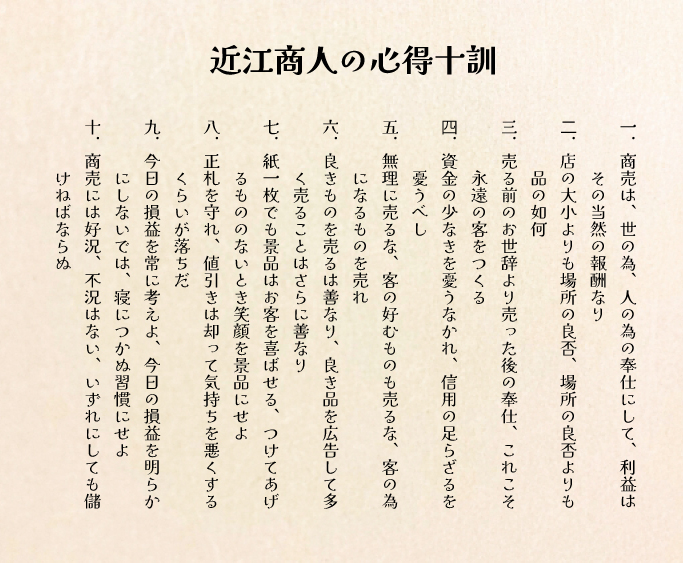

出典:東近江市近江商人博物館ホームページ

近江の千両天秤

江戸時代から明治にかけて活躍した日本三大商人といわれる大坂商人、伊勢商人、近江商人をご存知ですか。その中でも今回は近江商人について少し…。

頭に菅笠、縞の道中合羽をはおり、肩には前後に振り分けた荷を下げた天秤棒。これが近江商人の典型的な行商スタイルといわれていますが、「近江の千両天秤」ともいうように、天秤棒1本から財を築き、三都(江戸、大坂、京都)をはじめとする全国各地に進出し、豪商と呼ばれるまでに発展していきました。

井原西鶴が「日本永代蔵」で「のこぎり商い」と呼んだように、持ち下り荷(関西から地方へ)・登せ荷(地方から関西や江戸へ)など、地域間の需要と価格差に着目して生産地から消費地へ生活必需品を流通させました。こうした商いは、やがて日本経済が発展していく上で大きな役割を担っていきました。

三方良しの経営哲学

近江商人の経営哲学の一つとして有名なのが「三方(さんぼう)良し」です。「商売において売り手と買い手が満足するのは当然のこと、社会に貢献できてこそよい商売といえる」という考え方です 。この「売り手によし」「買い手によし」「世間によし」を示す「三方良し」は、近江商人の経営理念を表現するために後世になった作られた言葉ということです。

ところでこの「三方良し(売り手良し⇒買い手良し⇒世間良し)」という言葉、「売り手よし」が最初にくることに違和感を抱いた人もいるのではないでしょうか?現代的な考え方ですと、どうしても「お客さまファースト」「お客さま満足に貢献することが使命」といったイメージにとらわれがちです。しかし近江商人は「まず自分たちが豊かに(幸せに)なること、それができなければお客さまも社会も豊かにすることはできない」という理念を掲げ、「売り手良し」「買い手良し」「世間良し」という順序で表現したわけです。

こうした考えはまさに現代でいうCSR(Corporate Social Responsibility企業の社会的責任)であり、事業の永続性の確保には、CSRが不可欠であるという哲学が既にこの時代から見ることができます。

企業や政治の世界で不祥事が多発する現在、近江商人の「三方良し」は私たちが事業を構想していく上で、重要なコンセプトではないでしょうか。